文/霍金 (微信公众号:知社学术圈)

2016年1月,斯蒂芬·霍金在英国BBC的年度节目Reith Lectures中发表演讲,知社摘取精华为大家呈现。今年火热的引力波探测也验证了霍金早年关于黑洞视界面积增长的理论。让我们一起领略这位理论物理学大家的幽默感。

我要讲的主题是黑洞。有句话说:真相比小说更不可思议。就黑洞而言,没有什么能比它更加真实了。黑洞比科幻作家编制出来的任何故事都要奇妙,但它同时又有着坚实的科学基础。大质量恒星在自身重力作用下会发生塌陷,剩下的物质会怎么样呢?科学界对这些事的认识较晚。爱因斯坦在1939年的一篇论文中提出,恒星无法在重力下坍塌,因为物质在超过某个临界点后无法被压缩。很多科学家都认同了爱因斯坦的直觉。主要的异议来自美国科学家约翰·惠勒 (John Wheeler),他可谓黑洞领域的英雄。在上世纪50年代和60年代,他强调很多星星最终都会坍缩,并指出了理论物理的很多问题。同时,他还预言了恒星坍缩后形成物质的诸多属性,也就是现在说的黑洞。

一颗恒星生命历程的大部分时间里,长达几十亿年,它都靠自身核反应所产生的热压来抵抗其自身重力,氢在反应中转变成了氦。不过最终,恒星还是会耗尽它的核燃料,然后收缩。有些情况下,它可能会演变为一颗白矮星。苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡 (Subrahmanyan Chandrasekhar) 在1930年提出,白矮星的最大质量约为太阳的1.4倍。苏联物理学家列夫·朗道曾计算出全部由中子构成的星体的最大质量就与此相近。

那数不胜数的星星,那些比白矮星或中子星更重的星星,当耗尽它们的核能量时,最终的命运是什么呢?原子弹之父罗伯特·奥本海默 (Robert Oppenheimer) 研究了这一问题。在1939年的几篇论文中,他与乔治·沃尔科夫 (George Volkoff)、哈特兰·斯奈德 (Hartland Snyder) 一起指出这样的星体无法靠压力来支持。在没有压力的情况下,通常球形均匀体系的恒星将收缩成具有无限密度的一个点,即所谓的奇点。我们关于宇宙的所有理论都建立在时空是光滑而扁平的假设上,它们会在奇点瓦解,在那里时空的曲率是无限的。这标志着其自身时间的终结——这也正是令爱因斯坦非常不爽的事情。

在那之后,世界大战爆发了。很多科学家,包括罗伯特·奥本海默,都把方向转移到了原子核物理学。引力坍缩的问题也被抛到了九霄云外。后来,随着遥远星体的发现,大家对这个问题的兴趣又提了起来。首个类星体于1963年被发现,即3C273。许多其他类星体也很快被我们看到。尽管距离遥远,它们却非常明亮。核反应过程无法解释它们的能量输出,因为它们只把剩余质量的极小部分作为纯能量释放出来。唯一的解释就是通过引力坍缩释放出的引力势能。

星体的引力坍缩重新进入人们的视野。很明确,均匀的球状恒星会收缩成具有无限密度的奇点。

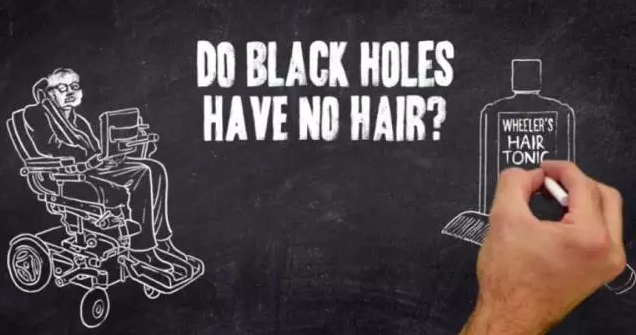

爱因斯坦的方程在奇点上无法被界定。这意味着在这个拥有无限密度的点上,我们无法预测未来。换句话说,当恒星收缩坍塌的时候,可能会发生一些奇异的事情。如果奇点并不是裸露的,即它们并非与外界隔离的,那么预测的瓦解并不会影响到我们。当约翰·惠勒在1967年提出了“黑洞”这个词的时候,它取代了之前的名字——冻星 (frozen star)。惠勒用的这个词强调了坍塌恒星遗迹的自身特性,蕴含了其形成方式。黑洞的名称自此迅速流行起来,它象征了黑暗 (dark) 而神秘 (mysterious) 的东西。不过法国人,身为法国人的他们,看到了更为低俗的寓意。很多年来,他们都拒绝使用这个名称“trou noir”,说这太淫秽了。不过这就像“Le Week-end”和其他外来语一样,最后他们还是要接受。谁能挡住这样一个流行语呢?

作为外部观察者,你无法知道黑洞里面到底是什么样的。你可以把电视机、钻戒什么的扔进去,甚至把你最讨厌的敌人扔进黑洞。而黑洞所能记下的唯有其质量和旋转状态。约翰·惠勒把这一原则称为“黑洞无毛”。对于法国人来说,这应该正好打消了他们的疑虑。(全场大笑)

版权所有:地球卫士网 京ICP备11044081号-1

地址:北京市延庆县

电话:15910324955 手机:15910324955 传真:010-8888888 邮件:506775541@qq.com